新人くん

新人くん宅建って、頭がいい人しか受からないんでしょ?自分みたいな凡人にはムリかも…

そう思って、宅建の勉強をためらっていませんか?

たしかに宅建は法律や専門知識を扱う試験ですが、実は**頭の良さよりも“継続力”が結果を決める資格**なんです。

合格率は毎年15〜17%と低めですが、それは「才能がないと無理」という意味ではなく、

“途中で勉強をやめてしまう人が多い”というだけの話。

つまり、**コツコツ続けられる人なら誰でも合格できる**チャンスがあります。

宅建合格者の中には、学生や主婦、社会人など、まったくの未経験から挑戦した人がたくさん。

学歴や年齢に関係なく、正しい勉強法と戦略をとれば十分に合格を狙えます。

この記事では、

– 「宅建=頭いい人しか受からない」という誤解の真実

– 合格者に共通する3つの習慣

– 勉強が苦手でも結果を出せる学習テクニック

を、データと実体験を交えてわかりやすく紹介します。

「自分でも宅建に受かるのかな…」と不安な方。

この記事を読めば、**“頭の良さ”よりも“やり方と継続”がすべて**だと分かりますよ。

宅建は頭いい人しか受からない?合格者データからわかる真実

宅建は頭いい人しか受からない?合格者データからわかる真実について解説します。

それでは詳しく見ていきましょう。

①宅建の合格率と実際の難易度

宅建(宅地建物取引士)は国家資格の中でも人気が高く、毎年20万人以上が受験しています。合格率は平均で15〜17%ほど。数字だけ見ると「難しそう…」と感じますよね。でも実際には、試験範囲や出題傾向をしっかり理解すれば、決して“頭がいい人だけの資格”ではないんです。

合格ラインは例年35点前後(50点満点中)。つまり、7割程度取れれば合格できる試験です。これは、すべてを完璧に覚える必要はなく、重要な分野を重点的に攻略すれば十分に戦えるということなんです。

たとえば法律科目が多いとはいえ、難関の司法試験や行政書士試験とは違って、専門的な文章読解力までは求められません。どちらかというと「出題パターンを知っておくかどうか」が勝負を分けます。

ですから、宅建の合格率が低い=「頭の良さが必要」ではなく、「多くの人が途中で挫折してしまう」というのが本当の理由なんですよね。

継続して勉強を続けられる人なら、誰でも合格を狙えます。

②合格者の学歴・職業をチェック

では実際に、宅建に合格している人たちはどんな層なのでしょうか?

不動産業界の人が多いと思われがちですが、実は半数以上が「未経験者」なんです。学生や主婦、サラリーマンなど、職業も年齢もバラバラ。大学生のうちに就職の武器として取得する人も多くいます。

学歴に関しても、特別高学歴な人ばかりではありません。中卒・高卒で合格している人も多く、努力次第で誰でもチャンスがある資格です。

資格学校などのデータを見ても、宅建は「勉強時間を確保できた人が強い」資格。つまり、時間と集中力をどう使うかがカギになるんです。

頭の良し悪しよりも、「勉強を続けられる仕組み」を作れるかどうか。そこに合格・不合格の分かれ道があります。

③「頭の良さ」よりも大事なこととは?

結論から言えば、宅建に必要なのは“地頭”ではなく“地道さ”です。

理解力よりも、どれだけ粘り強く続けられるか。これは全合格者に共通しています。

宅建の学習範囲は確かに広いですが、出題傾向が毎年似ているため、努力が結果につながりやすい資格です。たとえば、過去問を3回転させるだけで得点力が一気に伸びます。

そしてもう一つ大事なのが「完璧を目指さない」こと。宅建は7割取ればOKなので、3割は落としても合格できます。この「取捨選択の勉強」ができる人こそ、合格者に多いんです。

頭の良さよりも、柔軟な発想とコツコツ型の努力がものを言う。これが宅建の本質です。

つまり、「自分は頭が悪いから無理かも…」なんて思わなくて大丈夫。戦略的に学べば、誰でも合格できます。

宅建に受かる人の共通点3つ

宅建に受かる人の共通点3つについて解説します。

それでは順番に見ていきましょう。

①勉強を習慣化できている

宅建合格者の最大の共通点は、「勉強を毎日の習慣にできていること」です。これができる人は、最初から頭が良い人ではなく、「とにかく続ける人」なんですよね。

宅建の勉強量は、合計で約300〜400時間が目安と言われています。これを3か月でやろうとすれば、1日3〜4時間。でも、半年〜1年かけて計画的にやれば、1日1時間でも十分間に合います。

つまり、特別な才能ではなく「毎日少しずつでも積み重ねられる人」が勝つんです。

勉強を習慣化するコツは、「ハードルを下げる」こと。たとえば、「今日はテキスト1ページだけ読む」「問題集を1問だけ解く」でもOKです。人間って、やり始めると意外と集中できるものなんですよ。

そしてもうひとつのポイントは、勉強する「時間」と「場所」を決めておくこと。たとえば、「通勤中の電車」「寝る前の30分」と決めておくだけで、習慣化がグッとラクになります。

この“積み上げ型”の勉強スタイルこそ、宅建合格者に共通する最強の武器です。

②過去問を徹底的に使いこなす

宅建に限らず、資格試験で最強の教材は「過去問」です。合格者のほぼ全員が「過去問を何度も繰り返した」と答えています。

なぜかというと、宅建の試験問題は過去問のパターンから大きく外れることがほとんどないからです。過去問をやり込むことで、「出題者のクセ」や「頻出分野の感覚」が自然と身につくんです。

具体的には、まず3年分を解いてみて、自分の苦手分野を洗い出します。そのあと、その分野を重点的にやり込みましょう。3回繰り返すころには、問題を見ただけで「あ、これ去年のあのパターンだ」と分かるようになります。

また、宅建の過去問は「問題文の言い回しに慣れる」練習にも最適です。法律系の文章は少し硬いですが、繰り返すうちに自然と読解スピードも上がっていきます。

頭がいい人だけが解けるのではなく、経験値を積んだ人が強くなる試験。それが宅建なんですよね。

③モチベーションを保つ仕組みを持っている

最後に大事なのが、「モチベーション維持の工夫」です。宅建の勉強は長丁場になるため、途中で気持ちが切れてしまう人が本当に多いんです。

そこでおすすめなのが、「勉強を見える化する」こと。たとえば、勉強した時間をアプリで記録したり、カレンダーにチェックを入れたり。積み上げが目に見えると、「ここまで頑張ったんだ」と自信につながります。

もう一つの方法は、「小さなご褒美を用意する」こと。1週間続けられたら好きなスイーツを食べる、とか、模試で点数が上がったら新しい文房具を買う、など。自分をちゃんと褒めてあげることが、勉強の継続に直結します。

さらに最近では、SNSで同じ目標の仲間と繋がる人も多いです。「今日はここまでやった!」と共有するだけでも、やる気が続くんですよね。

結局のところ、宅建に合格する人は「継続できる仕組みを自分で作れる人」。その積み重ねが、“頭の良さ”よりもずっと強い力になるんです。

宅建合格に必要な勉強時間と効率的なやり方

宅建合格に必要な勉強時間と効率的なやり方について解説します。

それでは順番に見ていきましょう。

①合格に必要な勉強時間の目安

まず知っておきたいのが、宅建合格に必要な勉強時間の目安です。一般的に、未経験からの合格には300〜400時間が必要だと言われています。

「300時間」と聞くと大変そうですが、1日2時間の勉強を続ければ5か月ほどで到達します。社会人で忙しい人でも、通勤時間や昼休みを活用すれば十分現実的な数字です。

学習期間別の目安をざっくりまとめると、以下のようになります。

| 期間 | 1日の勉強時間 | 合計時間の目安 |

|---|---|---|

| 3か月短期集中 | 3〜4時間 | 約350時間 |

| 6か月標準ペース | 1.5〜2時間 | 約360時間 |

| 1年ゆっくりペース | 1時間前後 | 約365時間 |

つまり、自分の生活リズムに合わせてペースを決めるのが大切。焦らず、でも確実に積み重ねることが成功のカギです。

②短期間で合格する人の勉強法

短期間で合格する人に共通するのは、「全部をやろうとしない」ことです。宅建の試験範囲は広いので、すべて完璧にやろうとすると時間が足りません。

まずは「出題頻度が高い分野」に絞るのがポイントです。具体的には、「権利関係」「宅建業法」「法令上の制限」が得点源になります。この3分野で7割取れれば、ほぼ合格圏です。

勉強の進め方は、「インプット2割・アウトプット8割」が理想。つまり、テキストを読むよりも、問題を解く時間を重視しましょう。実際の試験は「問題慣れ」しているかどうかで大きな差が出ます。

そして、過去問を解いたあとには必ず「間違いノート」を作り、同じミスを繰り返さないように復習する。このサイクルを3回転ほど回せば、短期合格も十分可能です。

短期間で合格する人は、勉強量よりも「効率重視」。時間がない人ほど、この考え方が大事です。

③社会人や学生が時間を作るコツ

「勉強したいけど時間がない…」と感じる人も多いですよね。でも、時間は作るものです。宅建に合格した社会人の多くは、「スキマ時間」を上手に使っています。

たとえば、通勤電車の中で問題アプリを解く、昼休みに10分だけ用語を確認する、寝る前に1問だけ解く。たったこれだけでも、1日トータルで1時間以上の勉強時間が確保できます。

ポイントは、「まとまった時間」より「細切れ時間」を積み上げること。勉強を日常の一部にするイメージです。

また、休日に「まとめて勉強する日」を1日だけ設定しておくのも効果的です。人間はサボる日もあるもの。無理なく続けるためには、完璧を求めないことが何より大切です。

「毎日ちょっとずつ」が、最終的には一番強いんです。

④独学が難しいなら通信講座も検討しよう

ここまで聞いて、「独学でやれる自信がないな…」と思った方もいるかもしれません。そんなときは、通信講座を活用するのも賢い選択です。

宅建の通信講座は近年すごく進化していて、動画講義・スマホアプリ・AI自動復習など、独学では難しい“効率化”がしっかりサポートされています。

特に、法律系科目でつまずきやすい人は、講師の解説があると理解スピードが段違いです。独学だと「なぜこうなるのか?」が分からずに止まってしまうことがありますが、通信講座ならそこをスムーズに突破できます。

代表的な通信講座としては、スタディング、フォーサイト、アガルートなどが有名ですね。どれも講義の質が高く、スマホ1台で学べるので社会人にも人気です。

もちろん独学でも十分合格は可能ですが、モチベーション維持や効率面を考えると、通信講座は「合格までの最短ルート」と言えます。

自分の性格やライフスタイルに合わせて、「独学」か「通信」かを選ぶのが一番大切ですよ。

勉強が苦手でも宅建に受かるための実践テクニック

勉強が苦手でも宅建に受かるための実践テクニックについて解説します。

それでは順に解説していきますね。

①インプットよりアウトプット重視

勉強が苦手な人に共通するのは、「覚える」ことに偏りすぎている点です。宅建に合格するには、ただテキストを読むだけでは足りません。

大事なのは、読んだ知識を「使う練習」をすること。つまり、アウトプットです。

宅建試験はすべて選択式なので、「知っている」だけでなく「選べる」力が求められます。たとえば、「この選択肢は正しいか」「どこが間違っているか」を判断する力は、問題演習を通じてしか身につきません。

勉強が苦手な人ほど、最初からアウトプット中心にすると伸びやすいです。過去問を1問ずつ解きながら、「なぜこの答えなのか」を確認する。その“思考の積み重ね”が理解を深めてくれます。

テキストは辞書代わりでOK。必要な部分だけ確認して、あとはどんどん問題を解く。それだけでも得点力は一気に上がります。

インプット3割・アウトプット7割くらいのバランスが理想ですよ。

②間違いノートで弱点克服

「同じ問題を何度も間違える…」という人は多いですよね。そんなときにおすすめなのが、「間違いノート」です。

間違いノートは、ただのメモではなく、自分専用の“弱点辞典”のようなもの。間違えた問題の「ポイント」と「なぜ間違えたか」を一言書くだけでOKです。

例えば、こんな感じです。

| 問題テーマ | 間違えた理由 | 覚えるポイント |

|---|---|---|

| 抵当権の消滅 | 「放棄」と「消滅請求」の違いがあいまい | 放棄=一方的、消滅請求=債務者の請求 |

| 宅建業法の免許 | 「大臣免許」と「知事免許」の区別を混同 | 2都道府県以上→大臣免許! |

こうやって“自分が引っかかりやすいポイント”を整理しておくと、試験直前に見直すだけでも効果絶大です。苦手分野を潰せば、点数が一気に安定します。

また、ノートを見返すと「前はここ間違えてたのに、今はわかる!」という達成感が得られるのも大きいです。これはモチベーション維持にもつながります。

勉強が苦手な人ほど、「自分の間違いを可視化する」ことが最短の成長法なんですよね。

③スキマ時間を使ったスマホ学習

宅建の勉強を継続する上で、最も大切なのは「スキマ時間の活用」です。仕事や学校で忙しい人ほど、ちょっとした時間をうまく使っています。

おすすめはスマホアプリやWeb教材の活用。最近は宅建用の過去問アプリがたくさんあり、通勤・通学中でも手軽に勉強できます。

たとえば、フォーサイトの「道場破り®」や、スタディングのスマホ講義は、1本が5分程度。短時間で集中して学べるように作られています。

スキマ時間勉強のコツは、「時間を区切る」ことです。5分だけ集中して、終わったら切り替える。これを何回か積み重ねると、1日で1時間以上勉強できる計算になります。

また、スマホ学習は「モチベ維持」にも最適です。アプリ上で学習履歴が見えると、自分の努力が数字でわかりますし、達成感も味わえます。

「机に座らなきゃ勉強できない」と思っていた人でも、スマホ学習なら無理なく続けられます。苦手意識がある人ほど、この方法を試してみてくださいね。

宅建に合格すると「頭いい」と言われる理由

宅建に合格すると「頭いい」と言われる理由について解説します。

それでは、なぜ宅建合格者が「頭いい」と言われるのかを見ていきましょう。

①国家資格としての信頼性が高い

まず第一に、宅建が「国家資格」であるという点が大きいです。国家資格とは、国が一定の知識や能力を認めた証明。つまり、「国に実力を認められた人」という社会的信頼が得られるんです。

特に宅建は、不動産・法律・税務など幅広い知識をカバーするため、学問的にも専門性が高い資格です。これを取得しているというだけで、「この人はしっかり勉強している」「知識の基礎がある」という印象を与えます。

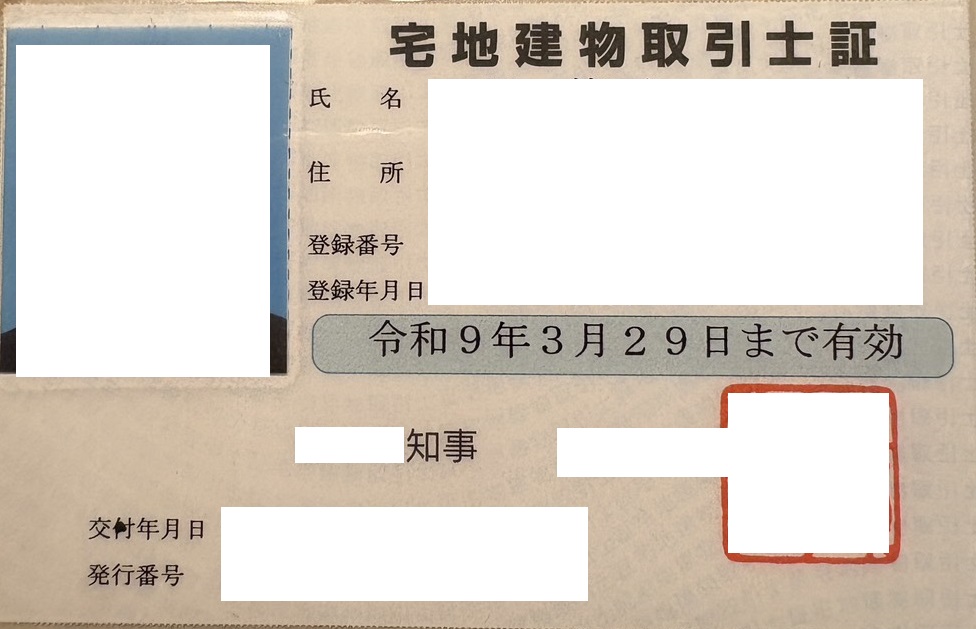

さらに、宅建士証という身分証明書も交付されるので、実際に「専門家」として名刺に肩書きを載せることができます。これは他の民間資格にはない“信頼の証”です。

だからこそ、宅建を持っているだけで「頭いい」「しっかりしてる」と思われるわけです。

②合格率の低さが評価される

次に、宅建が「頭いい」と言われる理由は、合格率の低さにあります。毎年20万人以上が受験して、合格するのはわずか15〜17%。この数字だけ見ても、難易度の高さが伝わりますよね。

ただ、この“低い合格率”は「受験者の多くが勉強しきれずに落ちる」ことが原因でもあります。つまり、合格できた人はそれだけ計画的に努力を積み上げた人なんです。

努力を継続して、膨大な範囲を攻略したということ自体が、すでに「頭がいい」と言われるに値する実績なんですよね。

また、宅建試験では単なる暗記だけでなく、「判断力」や「法的な理解」が求められます。これを身につけて合格した人は、確かに“思考力が高い人”という印象を持たれるのも当然です。

だからこそ、宅建合格=「頭いい」というイメージが根強いんです。

③論理的思考力が身につく資格だから

宅建を勉強していると実感しますが、これは単なる資格試験ではなく、「考える力を鍛えるトレーニング」にもなります。

たとえば、「この契約は有効か?」「この行為は違反になるか?」といった問題は、ただ暗記していても解けません。条文を理解して、論理的に考えないと正しい選択肢が選べないんです。

このような「法的思考力」「論理的思考力」は、ビジネスや人生のあらゆる場面で役立ちます。宅建を取る過程で、自然と“考える力”が磨かれるわけです。

その結果、宅建合格者は「頭の回転が速い」「話が筋道立ってる」と言われることが多いです。実際、宅建の勉強を通して“ものの見方が変わった”という声もよく聞きます。

つまり、「宅建=頭いい」と言われるのは、単なる資格の肩書きではなく、「論理的に考える力を身につけた人」だからこそなんです。

そしてこの力は、宅建をきっかけに一生使える財産になります。

まとめ|宅建は「頭の良さ」よりも「継続力」で合格できる資格

| この記事で紹介したポイント |

|---|

| 宅建の合格率と実際の難易度 |

| 合格者の学歴・職業の傾向 |

| 頭の良さより大切な継続力 |

宅建は、頭の良い人だけが受かる資格ではありません。実際の合格者を見ると、学歴や職業はさまざまで、「毎日少しずつでも勉強を続けた人」が結果を出しています。

宅建合格に必要なのは、才能よりも戦略です。過去問を繰り返し、弱点を潰し、スキマ時間を活用できれば十分に合格ラインに届きます。独学が不安な場合は、通信講座を使うことで効率的に進めることも可能です。

「頭が良くないから無理」と思っている人ほど、宅建の学習を通して「やればできる」実感を得られます。宅建は努力が結果に直結する資格。継続できる人が、最終的に合格をつかみます。

コメント