新人くん

新人くん宅建、何回やっても受からないんですよ…。もう向いてないのかなって思ってきました。

そんなふうに悩んでいる人は多いと思います。勉強しても点数が伸びず、モチベーションが下がる時期ってありますよね。

でも、もし今の環境で限界を感じているなら、転職してから宅建を取るという選択肢もあります。

私自身、初年度は宅建の内容がまったく理解できず、23点で不合格でした。ですが不動産業界に転職してから、日常業務の中で法律や契約を理解できるようになり、2回目で合格できました。

この記事では、

- 転職してから宅建を取るメリット

- 働きながら合格した勉強法

- 続けるための工夫

を、現役不動産営業マンとしての経験からまとめています。

「今の環境では結果が出ない」と感じている方は、この記事をきっかけに“転職してから取る”という現実的な方法を考えてみてください。

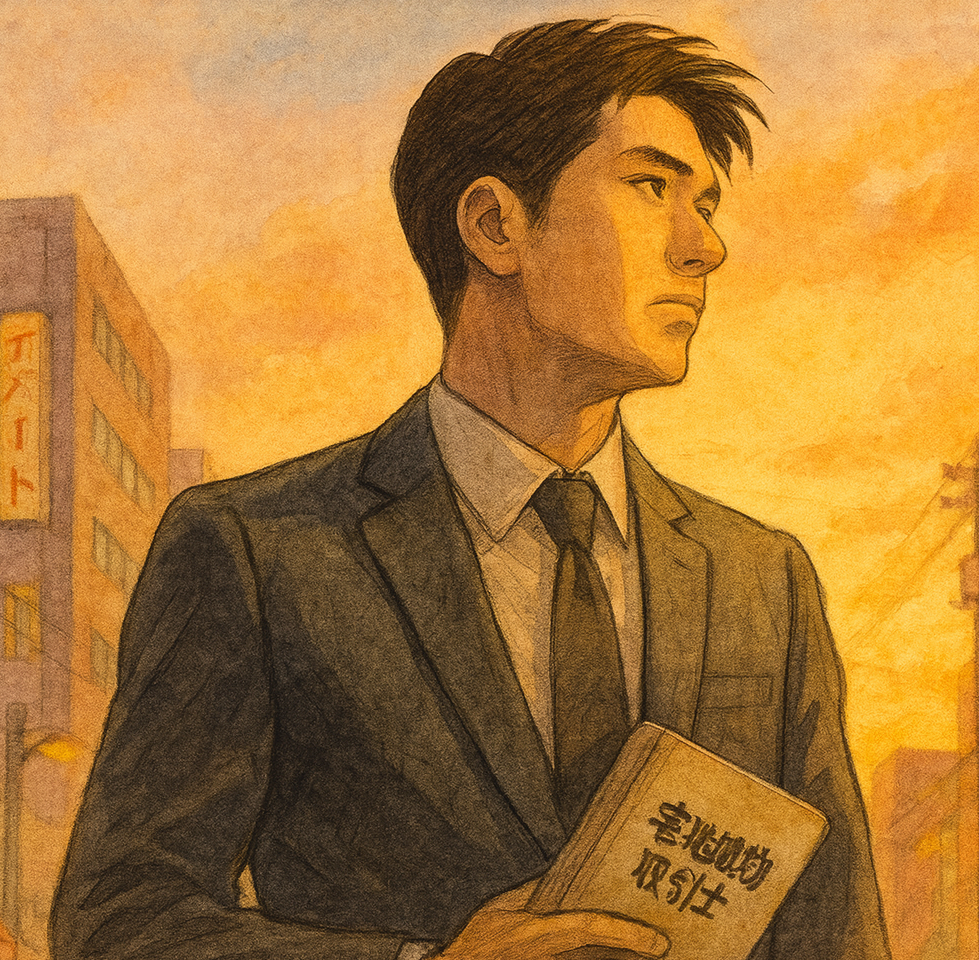

転職してから宅建を取るメリット4つ

転職してから宅建を取ることで、仕事のやり方や任される業務が大きく変わります。ここでは、現場で感じた4つのメリットを紹介します。

① 契約説明を自分で完結できて業務効率が上がった

不動産営業では、契約時の重要事項説明を宅建士しか行えません。

以前は宅建を持っていなかったので、契約のたびに他の社員に依頼していました。説明担当のスケジュールを確認して、部屋を押さえて、お客様にも合わせてもらう。この調整が毎回手間でした。

宅建を取得してからは、そのやり取りがすべて不要になりました。自分で契約の流れを完結できるので、スケジュールも組みやすく、商談のテンポも良くなります。

お客様からの確認事項もその場で答えられるようになり、契約までの時間が短縮されました。結果的に、契約率も上がりました。

新人くん「宅建があると、契約までが早くなるんですね。」

タク「そう。待たせる場面が減るだけで、全体の流れがスムーズになるんだ。」

② お客様の信頼を得やすくなった

宅建を持っていることで、お客様からの信頼を得やすくなります。

とくに契約説明の場面では、資格者が直接対応していると安心されます。説明内容の理解度も高まり、余計な確認や不安を減らせます。

実際、宅建を取る前は「説明してくれる人が違うんですね」と言われることも多かったですが、今では最初から最後まで同じ担当として信頼してもらえるようになりました。

結果として、紹介やリピートにもつながるようになりました。

③ お抱え法人の契約・手続きを任されるようになった

宅建を取得してから、法人契約を任される機会が増えました。

法人対応は金額が大きく、ミスが許されません。そのため、宅建を持っている社員が対応するのが基本です。

取得後は、責任を伴う業務を任されることが増えました。契約書の確認や手続きも自分で行えるので、上司のチェック待ちも減りました。

仕事の幅が広がったのを実感したポイントです。

④ 通信講座費用補助や合格祝い金などの社内制度

会社によっては、宅建受験を支援する制度があります。

私の勤務先では通信講座の費用を一部負担してくれたり、合格後にお祝い金を支給してくれました。制度があると、受験する社員も増え、全体のモチベーションが上がります。

独学だけで挑戦するより、転職後にこうした制度を利用して学ぶ方が効率的です。

資格を取るまでの道のりも、周囲に同じ目標を持つ仲間がいることで続けやすくなります。

仕事をしながら宅建に合格した勉強法5ステップ

転職してからの勉強は、正直なところ時間との勝負です。ここでは、私が実際に働きながら宅建に合格するまでにやってきた流れを、5つのステップでまとめます。

① 働きながら勉強を始めたきっかけ

宅建の勉強を始めたのは転職して3か月ほど経ったころでした。

業務にも慣れ始めて、契約に関わる部分で法律の知識が必要だと感じるようになったのがきっかけです。

最初は参考書を買って独学で始めましたが、営業終わりは体力的にも厳しく、最初の2週間はほとんど進みませんでした。

それでも少しずつリズムを作るようにして、仕事終わりに30分だけでも机に向かう時間を固定しました。

新人くん「仕事終わりに勉強って、やっぱりきつくないですか?」

タク「正直きつい。でも最初から完璧を目指さずに、毎日触れることだけ意識してた。」

転職後に宅建を取る上で感じた苦労と乗り越え方

仕事をしながら宅建を目指すと、どうしても限られた時間の中で勉強を続ける必要があります。ここでは、実際に直面した課題と、続けるためにやっていたことを3つ挙げます。

① 法律用語が難しく1回目は挫折した

宅建の勉強を始めて最初に苦戦したのが法律用語でした。特に民法の表現は普段の生活では使わない言葉ばかりで、意味を理解するのに時間がかかります。

参考書を読んでも頭に入らず、動画を見てもピンとこない。最初の2か月は進みが遅く、勉強のやり方自体が分からなくなりました。

1回目の試験は23点で不合格。原因は、理解しようとしすぎて時間をかけすぎたことでした。

2回目の勉強では考え方を変えて、「まずは出題パターンに慣れる」ことを意識しました。過去問を回して文章の型に慣れていくうちに、少しずつ内容も理解できるようになりました。

宅建の勉強では、最初から完璧に理解しようとするよりも、慣れてから細かく詰める方が早いです。

② モチベーションを維持する工夫をした

長期間の勉強は、やる気を維持するのが一番難しいです。

私は、勉強した時間をノートに記録していました。内容よりも「今日もやった」という事実を積み重ねるためです。

また、週ごとに過去問の正答率をメモして、少しでも数字が上がれば続ける力になりました。

気分が乗らない日は、机に向かわず動画を流すだけにして、勉強の習慣を途切れさせないようにしました。

結果的に、やる気を出そうとするより「続ける仕組みを作る」方が長く続けられました。

③ 周囲のサポートで乗り越えられた

勉強は一人でやるものですが、続けるには周囲の理解が必要です。

同僚と一緒に問題を出し合ったり、業務の合間にわからないところを確認し合ったりしていました。

上司も「勉強してるなら今日は早めに帰れ」と声をかけてくれることがあり、助かりました。

こうした環境があったからこそ、途中で諦めずに済みました。周囲に支えてもらえるかどうかで、継続の難易度は大きく変わります。

宅建の勉強は自分との戦いに見えますが、実際は「周りの理解がどれだけあるか」も重要な要素です。

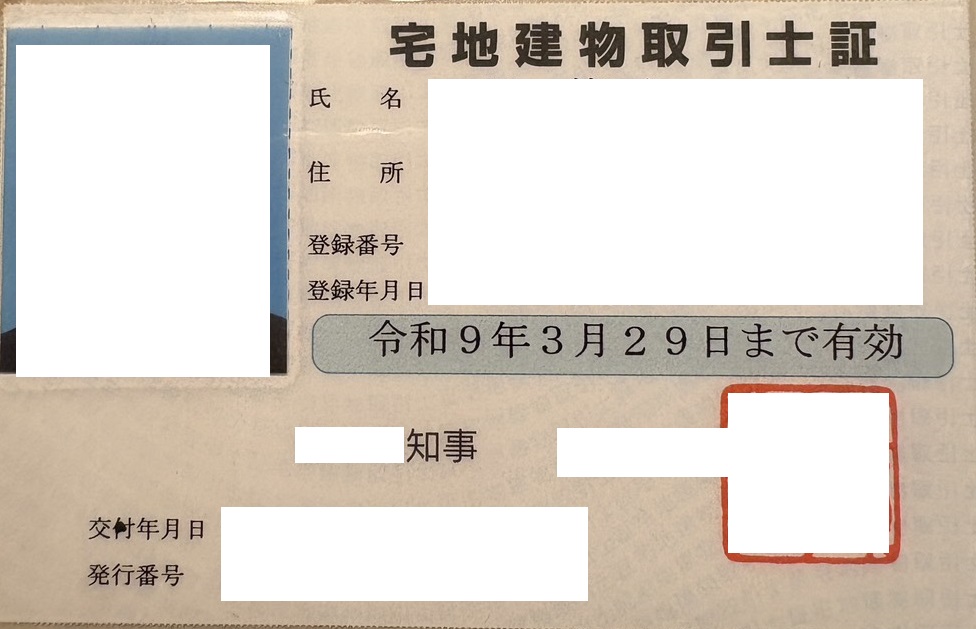

まとめ|宅建が取れないなら、転職してから取ってみるのもあり

宅建の勉強を続けても結果が出ないと感じる人は多いです。ですが、勉強のやり方よりも「環境」が合っていない場合もあります。

実際に私も、前職では理解が進まずに不合格でしたが、不動産業界に転職してからは実務を通して内容がスッと頭に入るようになりました。

転職してから宅建を取るメリットは、知識と仕事が結びつくことです。契約や法律の話が日常的に出てくるため、自然と覚えやすくなります。

独学でも通信講座でも、環境が合えば合格は十分可能です。今のやり方で行き詰まっているなら、勉強する場所を変えるのも立派な戦略です。

「勉強が続かない」「理解できない」と悩む人ほど、転職してから宅建を目指すほうが結果は早いかもしれません。

コメント