新人くん

新人くん宅建って、やっぱり持ってないとダメですか?

不動産営業として働いている人も、これから目指す人も、そんな疑問を感じることがあると思います。

結論から言うと、宅建がなくても営業はできます。 でも、宅建があることで“任される仕事の幅”と“信頼の深さ”が確実に変わります。

私自身、資格を取る前と後で、上司やお客様からの見られ方がまったく違いました。 「取って終わり」ではなく、「取ることでようやくスタートラインに立てる」——それが宅建です。

この記事では、

・宅建を持ってない不動産営業マンが感じやすい壁

・未経験者と現役営業マン、それぞれに合った宅建の向き合い方

・働きながら宅建を取るための“環境選び”のコツ

を、現役不動産営業マンの私タクが実体験を交えてお話しします。

「宅建、取ったほうがいいのかな」と迷っている方は、ぜひ最後まで読んでみてください。 きっと“今の自分に合った一歩”が見つかるはずです。

宅建を持ってない不動産営業マンは損してる?今の働き方を見直そう

宅建を持ってない不動産営業マンは損してる?そんなふうに感じたことはありませんか。

先輩、宅建ってやっぱ持ってないとダメですか?

ダメってことはないけど、正直“任される仕事の幅”は全然違うよ。

宅建なしでも営業はできるけど限界がある

宅建を持っていなくても、不動産営業の仕事はできます。実際、私も最初の1年目は資格なしで営業をしていました。

ただ、契約説明や重要事項説明の場面では必ず宅建士が必要になるので、どうしても上司や先輩を呼ぶことになります。

最初のうちはそれでも良いのですが、だんだん「自分で完結できないのがもどかしいな」と感じるようになります。

商談が順調に進んでいても、契約の最終段階で「宅建士を呼びますね」と言わなければならない。このひと手間が、お客様からの信頼にも微妙に影響します。

営業はスピードと流れが命なので、そこで少しでもテンポが崩れると「惜しい」案件になることもあります。

たしかに、最後まで自分でやりきれたら気持ちいいですよね。

そう、それ。宅建があると、その“最後まで自分でやれる”感覚が手に入るんだよね。

「宅建ないの?」と言われる場面はいまだによくある

ここ数年で「宅建がないと営業できない」という風潮は少し薄れました。とはいえ、営業現場ではいまだに「宅建持ってないの?」と言われる場面があります。

特に契約関係の話が出たときに、「宅建持ってる人に確認して」と言われることもあります。

仕事自体はできますが、“任せてもらえない領域”が確かに存在します。これが宅建なし営業マンの一番の課題だと思います。

宅建って、やっぱり必要なんだな

宅建を持ってる同僚との信頼と任される仕事の差

宅建を持っている同僚と持っていない自分。仕事内容は同じでも、信頼の厚さは微妙に違ってきます。

例えば、上司から「この案件、頼むわ」と任せてもらえる割合が全然違います。宅建を持っている同僚は、お客様対応から契約説明まで一貫してできるので、上司も安心して任せやすいのです。

逆に、宅建を持っていないと、どうしても「一部の業務止まり」になりやすい。これが評価にもつながります。

私も当時、この客様は「宅建取ってからね」と言われることが多かったです。会社の評価軸には、やはり資格の有無が絡んできます。

宅建があると契約対応の幅が広がる

宅建があると、できる仕事の幅が一気に広がります。

特に大きいのが、契約業務を自分で完結できるようになることです。これは営業として本当に大きな変化です。

「契約説明」「重要事項説明」「鍵渡し」など、一連の流れを自分でこなせるようになると、顧客満足度も高くなり、自分の成約スピードも上がります。

会社としても、“宅建士に任せられる人材”は重宝されます。自然と信頼が積み上がっていくのです。

宅建は単なる資格ではなく、“仕事の質”を変える力を持っています。

【未経験者編】宅建を持ってない不動産営業マン志望が知っておきたいこと

宅建を持っていない不動産営業マン志望の方が、知っておきたい大切なポイントをまとめました。

未経験でも不動産営業マンってなれるんですか?

もちろんなれるよ。ただ、宅建があるかないかで“入り口の見られ方”が少し違うんだ。

宅建があると採用担当の“見る目”が変わる

転職や就職は「経験」も大事ですが、「姿勢」を重視する世界です。そのため、宅建を持っているだけで採用担当の見る目が変わります。

資格そのものよりも、「この人は不動産業界に本気で転職したいんだな」という印象を与えることができます。

採用面接では、「宅建を取ろうと思った理由」や「どう勉強しているか」を聞かれることが多く、ここで前向きな回答ができると評価が一段上がります。

宅建を勉強している人は“成長意欲が高い”と判断されやすいです。

未経験でも「業界を理解する努力をしている人」は、確実に印象が良くなります。

| 項目 | 採用担当の印象 |

|---|---|

| 宅建を持っていない場合 | ポテンシャル次第。やる気を見たい。 |

| 宅建を勉強中の場合 | 前向きで意欲的。教育コストがかからなそう。 |

| 宅建をすでに取得している場合 | 基礎理解あり。即戦力候補として見られやすい。 |

資格って、勉強中でも評価されるんですね。

うん、“資格そのもの”じゃなくて、“努力してる姿勢”が伝わることが大事なんだよ。

宅建を持ってないと不動産営業マンになれないわけではない

ここはよく誤解される部分ですが、宅建を持っていなくても不動産営業マンになることは可能です。

実際、私も不動産業界に転職してから宅建資格を取得しました。

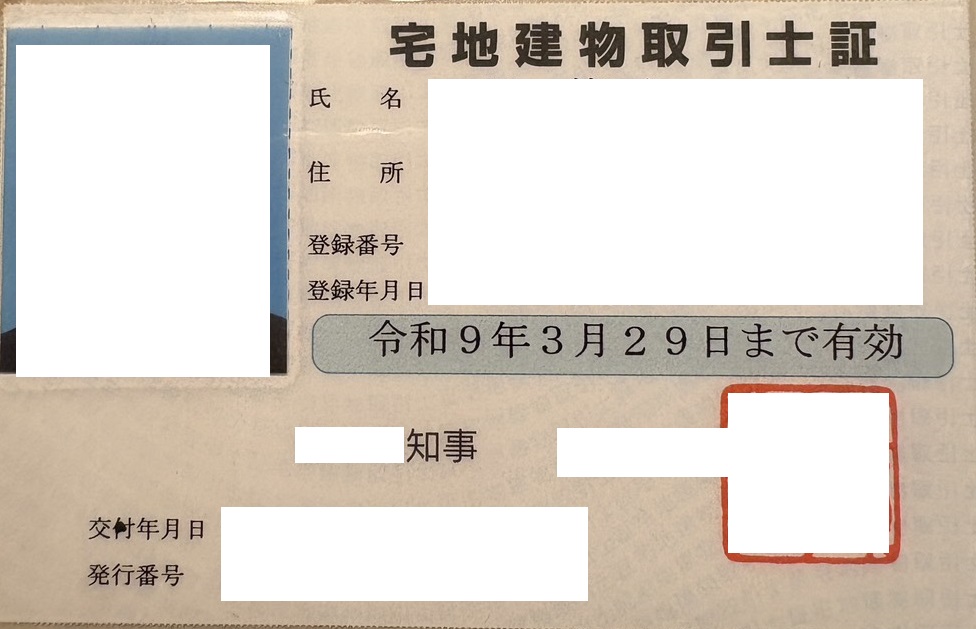

宅建を持っていると「契約説明」「重要事項説明」「お客様への案内」などの場面で一歩前に出ることができます。

特に新人のうちは、契約業務に関われるかどうかで学ぶスピードが変わります。

最初から宅建を持っていると、スタートダッシュが効くというイメージです。

未経験の方が宅建を取るなら通信講座がおすすめ

未経験から宅建を目指す場合は、通信講座を使うのが最も効率的です。

不動産業界の用語や法律は、最初は少し難しく感じることもありますが、通信講座なら「どこを重点的に学べば良いか」が体系的に整理されています。

特に動画講座やオンライン模試がある講座は、理解度をチェックしながら進められるため、働きながらでも継続しやすいです。

私も独学を試しましたが、法律の条文で何度もつまずきました。通信講座に切り替えた途端、点数の伸びが違いました。

質問サポートがある講座を選べば、疑問を放置せずに解決できるのも大きな強みです。

| タイプ | 特徴 |

|---|---|

| 通信講座 | スケジュール管理とサポートが手厚い。忙しい人に向く。 |

| 独学 | コストは安いが、途中で挫折しやすい。学習計画の管理が必要。 |

仕事しながらでも、通信講座なら続けられそうですね。

そうだね。未経験から入るなら、基礎をしっかり固めるのが一番の近道だよ。

未経験から転職成功した実例(筆者の体験談)

私はもともと製造業で働いていました。給料は安く、将来に不安を感じていた頃に勤めていた工場が事業撤退となり、転職を決意しました。

不動産業界を選んだのは、同じ業界で働く友人が歩合給でしっかり稼いでいたからです。未経験ではありましたが、「やるからには資格を取って一人前になろう」と決め、転職前から宅建の勉強を始めていました。

面接時には、すでに宅建試験の申し込みを済ませており、勉強も進めていることを正直に伝えました。そのとき面接官から「まだ資格はなくても、本気でやる気があるのが伝わるね」と言われ、採用が決まりました。

入社後、最初の試験では23点で不合格。独学で進めていたため、勉強のやり方が分からず苦戦しましたが、諦めずに勉強を続け、2回目の試験で合格することができました。

宅建を取ってからは、契約説明などの重要な場面を自分で担当できるようになり、法人対応など責任のある仕事も任されるようになりました。仕事の幅が広がり、営業としてのやりがいも大きくなりました。

タクさんも最初は未経験だったんですね!

そうだよ。工場勤務からの転職だったけど、“やると決めたら取る”って気持ちで続けた。最初はわからないことだらけだったけど、やってるうちに少しずつ見えてくるもんだよ。

未経験からでも、宅建を目指して行動することでチャンスは確実に広がります。 宅建をきっかけに仕事の幅が広がり、努力した分だけチャンスが増えていくのを実感しました。

【現役営業マン編】宅建を持ってない不動産営業マンが感じる壁と伸びしろ

宅建を持っていない不動産営業マンが、仕事の中で感じる“見えない壁”について解説します。

- 契約説明を任せてもらえないもどかしさ

- 宅建がないと担当できない業務がある(法人・契約関係など)

- お抱え法人を任されるようになると一気に案件が増える

- 会社からの信頼と評価にも差が出る

- 今の職場で取れないなら「取れる環境」に変えるのも戦略

先輩、営業やってて宅建持ってないと、やっぱちょっと肩身狭いですか?

うーん、“肩身が狭い”ってよりも、“任せてもらえる仕事”が少ないって感じかな。

契約説明を任せてもらえないもどかしさ

不動産営業の仕事は、物件案内・商談・契約・引き渡しと一連の流れがあります。

宅建を持っていないと、契約や重要事項説明の場面で必ず宅建士を呼ぶ必要があります。

お客様との信頼関係を築いてきたのに、最後の大事な場面でバトンタッチになることでテンポや熱量が変わってしまうことがあります。

私も以前、「この説明、自分で最後までやれたらなぁ」と何度も思いました。

宅建があるだけで、最後まで責任を持って完結できる。それは精神的にも大きな違いです。

宅建がないと担当できない業務がある(法人・契約関係など)

宅建がない営業マンは、できる業務が一部制限されます。

特に法人対応や契約関係の案件は、宅建士でないと任せられないケースが多いです。

会社によっては、「法人担当=宅建必須」という社内ルールがあるところもあります。

法人案件は契約数も単価も高く、責任を持てる人=宅建士に限定される傾向にあります。

つまり、宅建を持っていないと、最初から“テーブルにすら乗れない”仕事があるということです。

法人案件って、そんなに違うんですか?

全然違う。うまくいけば一社で5〜6件の契約が決まることもある。まとめて借りてくれる法人は、営業的にもめちゃくちゃうれしい。

お抱え法人を任されるようになると一気に案件が増える

法人案件を任せてもらえるようになると、営業の景色が変わります。

一社で複数の社員寮や転勤者の部屋をまとめて契約してくれることもあり、年間を通して安定した紹介が続くケースもあります。

このような「お抱え法人」を担当できるのは、会社からの信頼がある証拠でもあります。

しかし、その信頼の前提にあるのが、“宅建を持っているかどうか”です。

私も宅建を取る前は法人対応は先輩のサポート止まりでしたが、取得後すぐに「次から法人任せるな」と声をかけてもらいました。

法人案件は単に数字が伸びるだけではなく、手続きもまとめてできるので効率よく稼ぐことができます。

会社からの信頼と評価にも差が出る

宅建を持っているかどうかは、社内での信頼度にも影響します。

上司や同僚から「任せられる人」として見てもらえることで、案件が増えたり、役職や昇格のチャンスが早まることもあります。

もちろん宅建がすべてではありませんが、資格を取る努力をしている人は、会社から“成長意欲がある人”として見られやすいです。

私自身、宅建を取ったあとは歩合給が上がり、宅建手当もつきました。ですが、それ以上に「タクなら安心」と言われることが増えたのが一番うれしかったです。

数字以上に、“信頼の積み重ね”が後々大きな力になることを実感しています。

今の職場で取れないなら「取れる環境」に変えるのも戦略

営業の仕事を続けながら宅建を取るのは、正直かなり大変です。

業務後に勉強時間を確保するのも難しく、会社によってはサポート体制が整っていないこともあります。

だからこそ、「宅建を取りやすい環境」を選ぶことも大切です。

たとえば、資格支援制度がある会社や、宅建手当が支給される会社。こうした会社では“取る空気”ができており、自然と継続しやすいです。

私の周りでも、宅建が取れずに悩んでいた人が、転職してから半年で合格した例があります。

環境を変えるだけで結果が変わる。これは本当にある話です。

取る努力も大事だけど、“取れる場所”に行くのもアリなんですね。

そう。がむしゃらに頑張るより、ちゃんと取れる環境に身を置く方が、結果的に早いんだよ。

宅建を取るなら「取れる環境」に身を置くのが最短ルート

宅建を取るなら「取れる環境」に身を置くのが最短ルートです。

努力で取るしかないって思ってましたけど、環境も関係あるんですか?

あるね。むしろ環境が半分以上って言ってもいいくらいだよ。

宅建取得を支援してくれる会社の特徴

宅建を取りやすい会社には、いくつかの共通点があります。

まず、会社として「宅建士を増やしたい」という意識があることです。これは資格手当や取得支援制度の有無で判断できます。

講座費用の一部負担や、社内勉強会を開催している会社もあります。

こうしたサポートがあるだけで、モチベーション維持のしやすさが大きく変わります。

| 支援内容 | 会社側の特徴 |

|---|---|

| 資格手当がある | 宅建士を育成している意識が強い |

| 受験料・教材費の補助 | 社員の学習を長期的に支援する会社 |

| 合格祝い金・報奨金 | 成果を正当に評価する文化 |

僕が宅建を取った年、同僚で支援制度を使った人は全員合格してたよ。それくらい環境って大事。

勉強時間を確保しやすい職場環境とは

宅建の勉強を続ける上で意外と盲点なのが「勤務環境」です。

残業が多い、休日出勤が多い、ノルマが厳しいといった環境では、いくらやる気があっても続けにくいです。

一方、スケジュールがある程度コントロールできる会社や、定時後の時間を確保しやすい環境だと、自然と勉強時間を取ることができます。

私自身、宅建を取る前の会社では休みが不安定で勉強する余裕がほとんどありませんでしたが、転職後に勤務体系が安定してから一気に集中できるようになりました。

時間の使い方って、自分だけの問題じゃないんですね。

そう。勉強時間は“努力”じゃなくて“環境”が作るものなんだよ。

筆者の体験談:宅建を取って歩合給と信頼が上がった話

私が宅建を取ったのは、入社2年目の秋でした。

独学で1回落ちて、2回目で合格しました。仕事をしながらの勉強は本当に大変でした。

初めて契約を自分で完結させたときの達成感は今でも忘れられません。

その後は歩合給の割合が上がり、宅建手当もつきました。ですが、それ以上に感じたのは、上司やお客様からの“信頼の変化”でした。

「タクさんなら大丈夫」と言われることが増えて、自分の提案に自信を持てるようになりました。

資格って、信頼そのものにも影響するんですね。

うん。宅建を取ると“知識がある人”じゃなくて、“任せてもらえる人”になれる。

宅建取得後にキャリアが広がる

宅建を取ると、単に契約ができるようになるだけでなく、キャリアの幅が一気に広がります。

賃貸営業から売買仲介への異動、管理職への昇格、他社への転職など、選択肢が増えます。

特に宅建は国家資格のため、どの会社に行っても通用するのが大きな強みです。

資格を持っているだけで、将来の選択肢が増えるのです。

「今の職場での成長が止まっているな」と感じたとき、宅建を持っている人は次の一歩をすぐに踏み出せます。

資格って、会社に縛られない“保険”みたいな感じもしますね。

その感覚は近いね。持っているだけで、キャリアの自由度が全然違うよ。

まとめ|宅建を持ってない不動産営業マンが次に考えるべきこと

宅建を持っていない不動産営業マンが次に考えるべきことを整理します。

| ポイント | 内容 |

|---|---|

| 宅建を取る目的を整理する | 「収入アップ」「信頼獲得」など、自分にとっての動機を明確にする。 |

| 今の職場で取れるかを見直す | 勤務時間・サポート体制など、勉強時間を確保できるかを確認する。 |

| 「取れる環境」に変える勇気が未来を動かす | 環境を変えることは“逃げ”ではなく、“最短の戦略”。 |

宅建を取る目的を整理する

宅建を取る理由は人それぞれだと思います。

収入を上げたい人もいれば、もっと責任ある仕事を任されたい人もいるでしょう。

私の場合は、営業として一人で案件を完結できるようになりたかった。それが一番の動機でした。

結果的に、宅建を取ったことで数字の取り方も変わり、仕事に対する考え方も少しずつ変わりました。

資格を取って終わりじゃなく、取ってからが本当のスタートです。

今の職場で取れるかを見直す

宅建を取るためには、時間と集中できる環境が必要です。

残業や休日出勤が多いと、勉強時間を確保しづらくなります。

まずは、今の職場が“勉強できる環境”かどうかを冷静に見てみましょう。

もし難しいと感じたら、それは環境を変えるタイミングかもしれません。

努力ではどうにもならない条件は、早めに切り替える方が結果的に近道になります。

「取れる環境」に変える勇気が未来を動かす

宅建を取りたいけど、今の仕事が忙しすぎる——そんな人も多いと思います。

でも、それを理由に諦めるのはもったいないです。

取れる環境に変えることは“逃げ”ではなく、“戦略”です。

実際、私の周りでも環境を変えてから一気に合格までたどり着いた人がたくさんいます。

転職先で支援制度を使いながら勉強を続け、半年で合格した人もいました。

宅建は「才能」ではなく「継続」で決まる資格です。その継続を支えてくれるのが“環境”です。

環境を変える勇気、ちょっと出てきました。

その気持ちがあれば十分。あとは行動に移すだけだよ。

宅建を持っていない今の状態は、決してマイナスではありません。 ただ、“次のステップに進む準備期間”なのです。

自分に合った環境を選んで、一歩踏み出せば、仕事の見え方も信頼も大きく変わります。

働きながらでも、宅建は取れます。私がその証拠です。

コメント