新人くん

新人くん「宅建って、なんでこんなに人気あるの?そんなに取る価値あるのかな…?」

宅建(宅地建物取引士)は、毎年20万人以上が受験する超人気資格。

社会人から学生、さらには異業種の人まで、多くの人が挑戦しています。

でも、「なんでそんなに人気なの?」と思う方も多いはず。

実は宅建がここまで注目されるのには、**明確な理由**があります。

結論から言うと、宅建は「取得しやすく」「安定して需要があり」「キャリアの武器になる」資格だからです。

不動産業界だけでなく、金融・保険・建設など、幅広い業界で評価される“万能資格”なんです。

この記事では、

– 宅建がなぜ人気なのか

– 取得することで得られるメリット

– 今からでも目指す価値がある理由

を、データと実例を交えてわかりやすく解説します。

「自分にとって宅建を取る意味はあるのか?」

そう感じている方は、この記事でスッキリ理解できますよ。

宅建がなぜ人気なのか?今も受験者が増え続ける理由

宅地建物取引士(以下、宅建士)は、国家資格の中でも受験者数が特に多い資格です。年間でおよそ20万人が受験しており、社会的な関心が高い資格として長年人気を維持しています。本章では、宅建士が多くの人に選ばれている理由を、制度的・社会的な観点から整理して解説します。

- ① 国家資格の中でも取得しやすく挑戦しやすい

- ② 不景気でも需要が安定している

- ③ 不動産だけでなく多業種で評価される

- ④ 年齢・学歴に関係なくキャリアアップが可能

- ⑤ 「取って損しない資格」として信頼性が高い

- ⑥ 他の資格と比較して費用対効果が高い

- ⑦ 社会的信用と知名度が確立している

① 国家資格の中でも取得しやすく挑戦しやすい

宅建試験は、学歴や職歴に関係なく誰でも受験できる国家資格です。受験資格が設けられていないため、社会人・学生・主婦など幅広い層が挑戦しています。

合格率は例年15〜17%前後で推移しており、難関資格と比較すると現実的な合格ラインに設定されています。必要な学習時間は300〜400時間程度が目安とされており、半年から1年の学習期間で合格を目指すことが可能です。努力と成果のバランスが取れていることが、人気の理由の一つといえます。

② 不景気でも需要が安定している

宅建士は、景気に左右されにくい安定した資格です。宅地建物取引業法により、不動産会社には「従業員5人につき1人以上の専任宅建士を配置する義務」が定められています。

この法律によって一定数の宅建士が常に必要とされる構造になっており、不動産業界の雇用維持に直結しています。景気が悪化しても住宅の売買や賃貸の需要は大きく減少しにくいため、宅建士の需要も安定している状況です。

③ 不動産だけでなく多業種で評価される

宅建士の知識は、不動産業界に限らず多くの業種で活かされています。金融機関や保険会社、建設会社などでは、不動産関連の契約や融資業務で宅建の知識が求められています。

特に銀行や保険会社では、住宅ローンや不動産投資などの分野で宅建資格者が重宝される傾向があります。契約や法務に関する理解力を証明できる点が、他業種からも高く評価されている理由です。

④ 年齢・学歴に関係なくキャリアアップが可能

宅建士は、年齢や学歴に関係なくキャリアアップを実現できる資格です。実務経験がなくても受験でき、合格後に登録を行えばすぐに業務に活かすことができます。

不動産業界では宅建士資格を昇進条件に設定している企業も多く、取得によって役職や給与が上がるケースも少なくありません。自分の努力次第でキャリアを切り開ける資格として、多くの社会人から支持されています。

⑤ 「取って損しない資格」として信頼性が高い

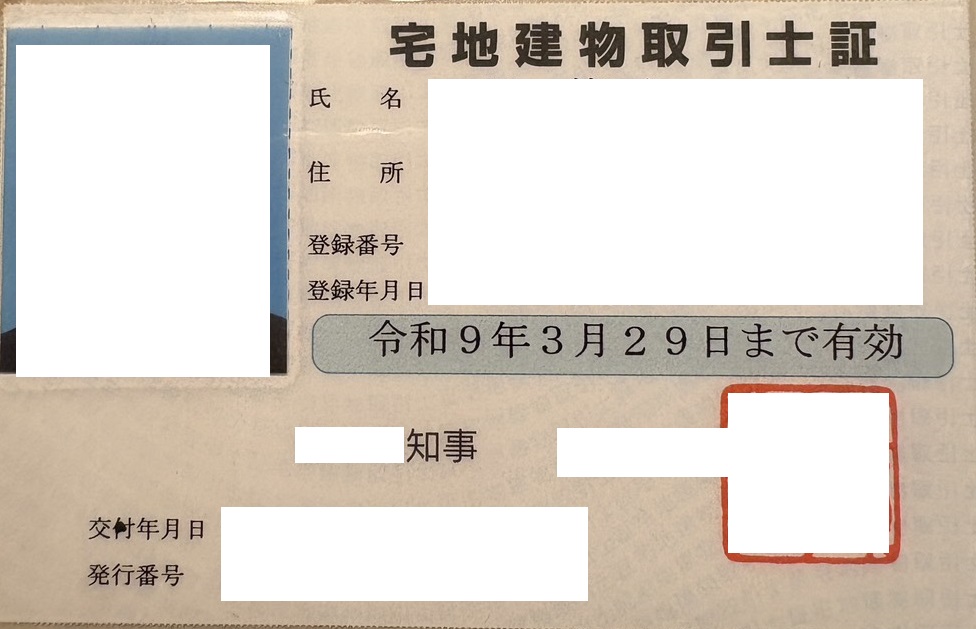

宅建士資格は、取得後の維持コストが低いことも特徴です。資格登録にかかる費用を除けば、更新に大きなコストは発生しません。また、有効期限がないため、一度登録すれば生涯にわたって利用できます。

このため、「今すぐ使わなくても、将来的に活かせる資格」として評価されています。転職や独立などの節目で再活用できる点が、多くの受験者にとって安心感につながっています。

⑥ 他の資格と比較して費用対効果が高い

宅建試験の受験料は8,200円(2025年度時点)と比較的安価です。市販の教材を使った独学でも合格可能で、総費用は5万円以下に抑えられるケースが多く見られます。

資格手当を設けている企業も多く、月1万〜3万円の手当を受け取れる場合もあります。初期投資が少なく、短期間で費用回収が可能である点が、社会人にとって魅力的なポイントです。

⑦ 社会的信用と知名度が確立している

宅建士は、国家資格の中でも知名度と信頼性が高い資格です。法律に基づく独占業務を有するため、社会的に「専門資格」としての地位が確立しています。

履歴書や名刺に記載できる実務資格であり、企業や顧客からの信頼を得やすい点も評価されています。資格としての社会的評価が高く、職業人としての信用を補強できる点が人気の要因といえます。

このように、宅建士が人気を保ち続けている背景には、取得しやすさ、安定性、社会的信用の3点があります。短期間で成果が出やすく、経済的・実務的なメリットが明確な資格として、多くの人に選ばれています。

宅建を取得することで得られる7つのメリット

宅地建物取引士(宅建士)の資格は、不動産業界だけでなく幅広い分野で高く評価されています。ここでは、資格取得によって得られる代表的な7つのメリットを整理して解説します。

- ① 資格手当や収入アップにつながる

- ② 転職市場での評価が高い

- ③ 未経験者でも採用されやすい

- ④ 営業・接客での信頼が得られる

- ⑤ 担当できる業務の幅が広がる

- ⑥ 独立や副業など将来的な選択肢が増える

- ⑦ キャリア形成における評価が向上する

① 資格手当や収入アップにつながる

宅建士資格を保有することで、資格手当の支給を受けられる企業が多く存在します。手当の相場は月額1万〜5万円程度であり、業界によってはさらに高い水準が設定されている場合もあります。

また、宅建士として契約業務を担当できるようになることで、営業職の場合は歩合給やインセンティブの増加につながることがあります。結果として、資格取得が年収の上昇に直結するケースも少なくありません。

② 転職市場での評価が高い

宅建士は、転職市場において評価の高い資格の一つです。不動産業界では「宅建士必須」または「宅建士歓迎」と記載されている求人が多く、資格を持つことで応募可能な職種の幅が広がります。

さらに、金融・保険・建設業などの他業種でも、法務や契約知識を持つ人材としての評価が高いです。履歴書に記載できる国家資格として信頼性があり、転職時に強いアピール要素となります。

③ 未経験者でも採用されやすい

宅建士資格は、未経験から不動産業界へ転職する際に有利に働きます。不動産会社は宅建士の設置義務があるため、有資格者を常に必要としています。

そのため、資格を持つだけで採用段階から優遇されるケースが多く、実務経験がない人でも業界に入りやすくなります。資格が「採用の信用保証」として機能している点が特徴です。

④ 営業・接客での信頼が得られる

宅建士は、宅地建物取引業法に基づき、重要事項説明を行うことが認められた唯一の資格です。この法的権限を持つことにより、顧客からの信頼を得やすくなります。

営業担当者が「宅建士」として説明を行うことで、取引の透明性と安心感が高まります。資格は単なる知識の証明にとどまらず、実務上の信頼を支える役割を果たしています。

⑤ 担当できる業務の幅が広がる

宅建士を取得することで、契約書類の確認や重要事項説明など、宅建士にしか行えない独占業務を担当できるようになります。

これにより、一般社員から契約担当者、さらには管理職へのキャリアステップを踏むことが可能になります。資格が業務領域の拡大につながるため、社内評価や昇進にも直結しやすい資格です。

⑥ 独立や副業など将来的な選択肢が増える

宅建士の資格登録を行うことで、自ら不動産業を開業することが可能になります。宅建士がいなければ免許を取得できないため、独立開業には必須の資格です。

また、資格を活かして副業や不動産投資コンサルティングを行う人も増えています。資格があれば、企業に依存しない働き方を選択できる点も大きな利点です。

⑦ キャリア形成における評価が向上する

宅建士資格は、キャリア評価の面でも有利に働きます。不動産業界では、昇進条件や役職要件に宅建士資格を求める企業が多数あります。

また、資格取得を通じて法律・契約・税務などの知識を体系的に習得できるため、他業種においても専門性を証明する指標になります。資格が長期的なキャリア形成の基盤として機能する点が評価されています。

このように、宅建士資格のメリットは「収入」「信頼」「キャリア」の3つの側面で明確です。実務的な価値と経済的リターンの両方を兼ね備えていることが、多くの社会人が宅建を選ぶ理由となっています。

宅建が注目される社会的背景

宅地建物取引士(宅建士)が長年にわたり高い人気を維持しているのは、個人のキャリア志向だけでなく、社会全体の構造変化とも密接に関係しています。本章では、宅建士が注目を集め続ける社会的な背景について整理して解説します。

① 国家資格の中でも受験者数が多い

宅建試験の受験者数は、年間でおよそ20万人前後です。行政書士や社会保険労務士など他の国家資格と比較しても、常に上位に位置しています。これほど多くの人が挑戦している背景には、宅建士が「最も身近な国家資格」として社会的に定着していることが挙げられます。

受験者の属性をみると、社会人が全体の約8割を占めており、学生や主婦層の割合も年々増加しています。働きながら取得を目指す人が多い点も、宅建が“現実的な資格”として評価されている証拠といえます。

② SNSや動画学習の普及で学びやすくなった

近年の宅建人気を支えている大きな要因の一つが、学習環境のデジタル化です。YouTubeや学習アプリなどのオンライン教材が普及したことで、従来よりも学びやすい環境が整いました。

特に、宅建の主要科目(権利関係・宅建業法・法令上の制限など)は、動画講義やスマートフォンアプリを活用することで効率的に理解できるようになっています。SNS上でも受験者同士が情報交換するコミュニティが形成され、学習を継続しやすい雰囲気が広がっています。

こうした「学びやすさの向上」は、受験者層の拡大と資格人気の持続に直接つながっています。

③ 若手社会人や女性層の受験が増加している

宅建試験の受験者層は、ここ数年で大きく多様化しています。かつては不動産業界の従事者が中心でしたが、現在は20〜30代の若手社会人や女性の受験者が増加傾向にあります。

背景には、働き方の変化やキャリアの再構築を意識する人が増えていることが挙げられます。特に女性の場合、育児や家庭と両立しながら学習できる点が評価されています。宅建は短期間の学習でも成果が出やすいため、再就職や副業の準備として選ばれるケースも多いです。

④ 安定志向や資格重視の社会傾向が強まっている

経済情勢の不安定化や雇用環境の変化により、安定志向が強まっていることも宅建人気の要因です。AIの普及や終身雇用制度の変化によって、「資格による専門性の確保」が重視されるようになっています。

宅建士は法律に基づく独占業務を持つため、他の資格に比べて業務範囲と社会的信用が明確です。そのため、「長期的に活用できる実務資格」として安心感があります。

また、企業側も資格保有者の採用を積極的に進めており、宅建士は個人の安定だけでなく、組織にとっても有用な人材として位置づけられています。

このように、宅建士の人気は一時的なブームではなく、社会の構造変化や働き方の多様化に支えられた持続的な傾向といえます。受験者層の拡大と学習環境の進化が、宅建の地位をさらに強固なものにしています。

宅建に合格するための勉強法と学習のポイント

宅地建物取引士(宅建士)の試験は、独学でも十分に合格可能な国家資格です。しかし、出題範囲が広く、効率的な学習方法を取らなければ途中で挫折するケースも少なくありません。本章では、合格を目指す上で押さえておきたい勉強法の基本と学習のポイントを解説します。

① 過去問中心の学習を徹底する

宅建試験において最も重要なのは、過去問を徹底的に活用することです。宅建は出題傾向が安定しており、毎年の出題の約7〜8割が過去問やその類題から構成されています。

初学者の場合、テキストを一通り読んでから過去問に取り組むよりも、先に過去問を解く方が効率的です。問題を通して出題形式や頻出テーマを把握することで、どの分野を重点的に学ぶべきかが明確になります。

特に宅建業法や権利関係は毎年似た出題が多いため、過去10年分を繰り返し解くことで合格点を安定して取れる力が身につきます。

② スキマ時間を活用して継続する

社会人受験者にとって、学習を継続することが最大の課題です。1日数時間のまとまった勉強時間を確保するのが難しい場合は、通勤や昼休みなどのスキマ時間を効果的に活用することが重要です。

例えば、過去問アプリを使って1問だけ解く、テキストの要点を音声で聞くなど、小さな学習を積み重ねる方法が有効です。宅建試験は知識の定着が重要なため、短時間でも「毎日触れる」ことが合格への近道となります。

継続できる環境を整えることが、学習成功の鍵です。

③ 独学と通信講座の違いを理解する

宅建試験は独学でも十分に合格可能ですが、学習スタイルによって向き・不向きがあります。独学は費用を抑えられ、自分のペースで進められる利点があります。一方で、スケジュール管理や理解不足の克服が難しく、途中でモチベーションを失いやすい点が課題です。

通信講座を利用する場合は、プロの講師による講義動画や質問サポートを受けられるため、効率的に学習を進めやすくなります。短期間での合格を目指す場合や独学で不安を感じる場合には、通信講座の活用が有効です。

学習に使える時間や自己管理能力を踏まえて、自分に合った方法を選ぶことが重要です。

④ 合格者が実践している学習習慣を取り入れる

宅建試験の合格者に共通しているのは、「学習の習慣化」です。特定の時間帯を学習にあてる、1日の終わりに復習を行うなど、ルーティンを確立することが成果につながります。

また、定期的に模試を受けて自分の弱点を把握することも効果的です。本番形式で問題を解くことで、時間配分や出題パターンに慣れることができます。

さらに、学習計画を週単位で管理し、達成状況を可視化することで、学習の進捗を把握しやすくなります。小さな達成を積み重ねることが、長期的なモチベーション維持につながります。

宅建試験は、戦略的に学習を進めれば合格可能な資格です。基礎を確実に押さえ、過去問で応用力を磨き、継続的に学習を続けることが、最短合格への道となります。

まとめ|宅建が人気を集める理由

| 主なポイント | 内容 |

|---|---|

| 取得しやすく挑戦しやすい | 受験資格に制限がなく、学歴や年齢に関係なく挑戦できる国家資格です。 |

| 需要が安定している | 法律上の独占業務があり、不景気でも一定の需要があります。 |

| 転職・キャリアに強い | 不動産業界はもちろん、金融や保険など他業種でも評価されます。 |

| 費用対効果が高い | 受験料や教材費が比較的安価で、資格手当によるリターンが大きい資格です。 |

| 社会的信頼と安定性 | 資格の知名度と信頼性が高く、長期的に価値が保たれる点が評価されています。 |

宅建が高い人気を維持している背景には、取得しやすさ・実用性・安定性の3つの要素があります。法律に基づいた独占業務を持ち、資格保有者に対する社会的需要が安定していることが大きな理由です。

また、宅建は不動産業界だけでなく、多様な分野で活かせる汎用資格でもあります。キャリアの幅を広げたい人、安定したスキルを身につけたい人にとって、今後も有力な選択肢の一つとなるでしょう。

資格取得に向けての準備を進める際は、自分に合った学習方法を選び、計画的に学習を進めることが重要です。宅建は努力が確実に結果につながる資格です。基礎をしっかりと固め、実務にも役立つ知識として習得していきましょう。

コメント