新人くん

新人くん宅建ってなんですか?不動産の資格っていうのは知ってるんですけど…

宅建は正式には「宅地建物取引士」と呼ばれる国家資格で、不動産業界では必須ともいえる存在です。

この記事では、現役の不動産営業マンでが、自身の体験談を交えながら宅建の基礎から勉強法、合格のコツ、そして取得後のキャリアや転職の可能性まで徹底的に解説します。

メリットだけでなくデメリットや注意点も正直に伝えるので、宅建に挑戦すべきか悩んでいる人にきっと役立つはずです。

最後まで読めば「宅建を取ると自分の未来がどう変わるのか」がイメージできるようになりますよ。

宅建とはどんな資格か基礎から解説

宅建とはどんな資格か基礎から解説します。

宅建ってよく聞くけど、正直どんな資格かピンと来ないんです。国家資格っていうのは知ってるんですけど…。

そうだよね。宅建は正式には「宅地建物取引士」っていう国家資格で、不動産業界で契約を扱うなら必須!具体的にどんな役割があるのか、順番に見ていこう。

①宅建の正式名称と役割

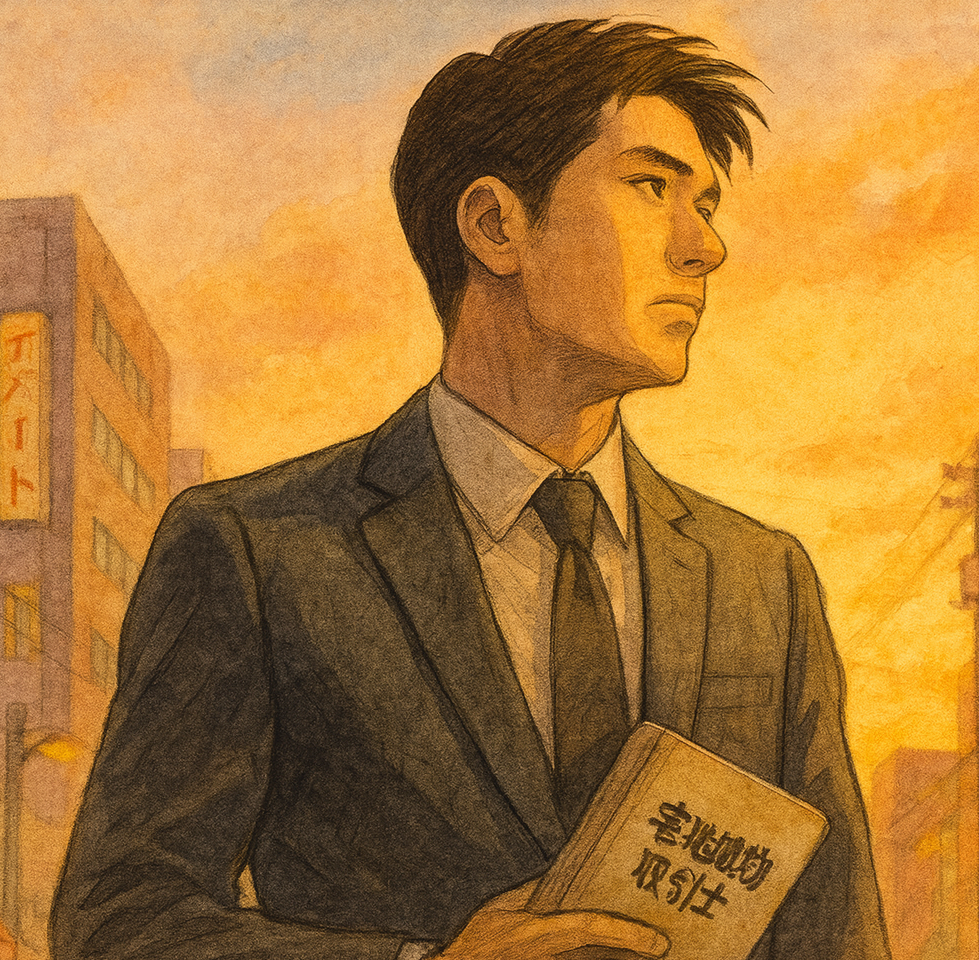

宅建とは「宅地建物取引士」の略称です。不動産取引に関する専門知識を持ち、契約の重要事項を説明できる唯一の資格者です。

例えば賃貸契約や不動産売買の場面で「この物件にはどんな権利関係があるのか」「建築基準法に違反していないか」など、法的に重要な内容を説明するのが宅建士の役割です。

つまり、宅建士がいなければ不動産会社は契約を結ぶことができません。それくらい重要な資格なんです。

②国家資格としての位置づけ

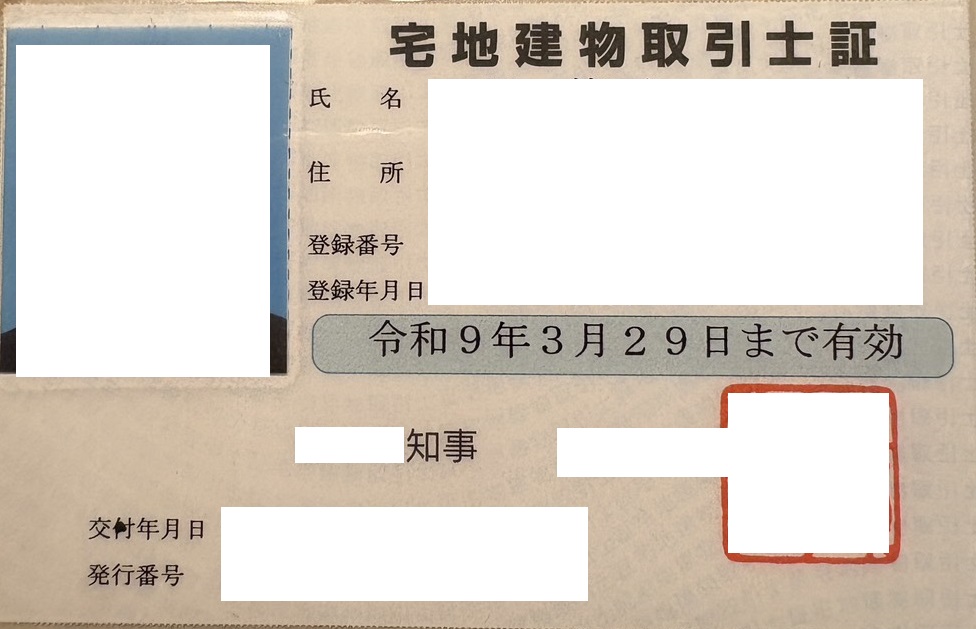

宅建士は国家資格に位置づけられています。国家資格ということは、国が定める法律に基づいて試験や登録が行われ、社会的にも信頼度が高い資格だということです。

毎年20万人以上が受験する大規模な資格試験で、受験者数は国家資格の中でもトップクラス。知名度が高く、履歴書に書くだけで相手に「専門知識を持っている人」と伝わります。

特に不動産業界においては、宅建士の在籍数によって事務所の営業が認められる仕組みになっているため、業務を支える基盤になっています。

③不動産業界での必須性

不動産会社は従業員の5人に1人以上が宅建士でなければ営業できません。これは法律で定められているルールです。

そのため会社は常に宅建士を必要としており、求人でも「宅建士歓迎」「宅建必須」と書かれることが多いです。

私自身も宅建を持っていなかった頃は、契約説明を先輩にお願いしなければならず、自分のペースで仕事が進められませんでした。資格を取ってからは自由度が増し、営業の成果にも直結しました。

④受験資格と誰でも挑戦できる理由

宅建試験には学歴や職歴などの受験資格はありません。誰でも受験できるオープンな資格です。

実際、私が一緒に勉強していた前職の上司も不動産業界未経験で、5問免除もなしに受験して合格していました。未経験者でも十分挑戦できる試験なんです。

ただし専門用語や法律知識が多いので、最初は理解に時間がかかるかもしれません。それでも継続して学べば、未経験からでも合格は十分に可能です。

宅建の難易度と合格率をチェック

宅建の難易度と合格率をチェックします。

宅建ってやっぱり難しいんですか?僕みたいな未経験でも本当に受かるのかなって不安で…。

宅建は決して簡単じゃないけど、正しい勉強法と継続で十分に合格可能だよ。合格率や勉強時間の目安を知っておくと、現実的な対策が立てやすくなるよ。

①試験科目と出題形式

宅建試験はマークシート方式で50問、4択形式です。試験時間は2時間で、毎年10月に実施されます。

出題分野は「権利関係」「宅建業法」「法令上の制限」「税・その他」の4つ。特に宅建業法は20問出題されるため、得点源として重視されます。

内容は民法や借地借家法、都市計画法、建築基準法などの法律知識が中心で、法律に馴染みがない人は最初は難しく感じるかもしれません。

②合格率と合格点の推移

宅建試験の合格率は例年15〜17%前後で推移しています。合格点は毎年変動しますが、35点前後(50点満点中)が目安です。

例えば、2022年は36点、2023年は35点でした。これは「10人受けて1〜2人が合格するレベル」と言えます。

ただし司法試験や会計士試験のような超難関と比べると、半年〜1年の学習で十分に狙える資格です。

私も最初の受験では23点で不合格でしたが、翌年に勉強法を切り替えて本格的に取り組み、合格ラインを超えることができました。

③必要な勉強時間の目安

一般的に宅建合格に必要な勉強時間は300〜400時間程度といわれています。これは独学を想定した時間です。

予備校や通信講座を活用すれば200〜300時間程度でも可能ですが、個人差は大きいです。特に未経験者は用語理解に時間がかかるため、多めに見積もるのが安心です。

私の場合は4月から勉強を始めましたが、本格的に集中したのは9月から。それでも追い込みで過去問演習に集中した結果、合格できました。

「短期集中でも合格可能」なのは、実体験からも言えることです。

④独学と通信講座どちらが有利か

宅建は独学でも合格可能な資格です。市販テキストと過去問集を徹底的に繰り返せば十分合格を狙えます。

ただし独学のデメリットは「モチベーション維持の難しさ」と「効率の悪さ」です。法律知識に不安がある人や働きながら勉強する人には通信講座もおすすめです。

特に最近はYouTubeやオンライン講座など、手頃に学べるサービスも増えています。費用はかかりますが「短期間で効率よく合格したい」という人には有効な選択肢です。

私も独学中心でしたが、模試やスクールを部分的に取り入れることで合格できました。自分の性格や生活リズムに合わせて選ぶのが一番ですね。

宅建を取得するメリット5つ

宅建を取得するメリット5つを解説します。

宅建ってやっぱり取る価値ありますか?頑張っても収入やキャリアにつながらなかったら意味ない気がして…。

その疑問はよくあるんだよ。実際に取得してみると、収入面・仕事の自由度・信頼感…全部にメリットがあったよ。順番に見ていこうか。

①年収アップと宅建手当

宅建を取得すると、まず収入面でのメリットがあります。多くの不動産会社で「宅建手当」が支給され、月1〜5万円程度が相場です。

例えば資格スクールの調査によると、宅建手当は月2〜3万円が一般的で、好条件の会社では5万円を超える場合もあります(出典:アガルート – 宅建士手当まとめ、最終確認日:2025年9月)。

私の場合は宅建手当は月1万円でしたが、歩合給が1.4倍に増えたので、実際の年収は大幅にアップしました。資格があることで「契約を自分で回せる」ようになったのが大きかったです。

②転職やキャリアの幅が広がる

宅建を持っていると、転職活動がかなり有利になります。不動産業界の求人票には「宅建士歓迎」「必須」と書かれているものが多く、応募できる幅が広がるんです。

未経験者でも「宅建勉強中」「受験予定」と伝えるだけで面接官の印象が変わります。実際に私も、面接で「宅建試験を受ける」と伝えたことが採用の決め手になりました。

つまり、宅建は「入社のきっかけ」にも「キャリアアップの武器」にもなる資格です。

③契約業務を自分で完結できる

宅建士にしかできない仕事の代表が「重要事項説明」です。資格を持たない営業マンは、必ず有資格者に依頼しなければなりません。

これが意外と不便で、契約の段取りを自分のペースで組めないんです。私も資格取得前は、同僚にお願いするたびにスケジュール調整で苦労しました。

資格を取ってからは自分で契約まで完結できるようになり、営業の自由度と効率が格段に上がりました。

④営業成績や歩合給が増える

契約を自分で回せるようになると、自然と営業成績にも直結します。その結果、歩合給が増えて年収アップにつながります。

これは私の実体験ですが、宅建取得後は契約数が安定して増え、歩合給が1.4倍に跳ね上がりました。資格が「稼げる営業マン」に直結するのを肌で実感しました。

もちろん会社の制度や個人の実力次第ですが、「資格がある方がチャンスが広がる」のは間違いありません。

⑤社会的信用と顧客からの信頼

宅建士は国家資格なので、顧客からの信頼度が高まります。特に不動産は人生で大きな買い物ですから、「資格者が対応している」と伝えるだけで安心感を与えられます。

私も資格を取得してから、顧客に「宅建士の◯◯です」と名乗るだけで反応が変わるのを感じました。営業としての自信にもつながりますし、会社内での評価も上がります。

社会的信用は数値化できませんが、仕事をしていくうえで非常に大きなメリットです。

宅建のデメリットと注意点4つ

宅建のデメリットと注意点4つを解説します。

メリットが多いのは分かりました。でも、正直デメリットとか大変なこともあるんじゃないですか?

いい質問だね。宅建は確かに価値のある資格だけど、簡単に取れるわけじゃないし、期待しすぎると肩透かしになることもあるんだ。

①勉強時間が長く確保が必要

宅建は合格までに300〜400時間の勉強が必要とされます。これは働きながらだと半年〜1年かかるボリュームです。

「仕事が忙しくて勉強時間が取れない」という理由で不合格になる人はかなり多いです。私も実際、1年目は勉強のペースを作れずに不合格になりました。

生活のリズムを整えて、毎日少しずつでも継続できる仕組みを作るのがポイントです。

②独学はモチベーション維持が大変

宅建は独学でも合格可能ですが、孤独との戦いになります。市販のテキストや過去問だけで続けるのは、正直きついです。

私も最初は独学だけでしたが、途中でモチベーションが下がって勉強をサボってしまいました。模試や通信講座を取り入れることで、ペースを保てたのは大きかったです。

費用はかかりますが「環境に投資する」と考えると、長い目で見て有効な選択肢だと思います。

③昇進や役職に直結しない場合もある

宅建を取ったからといって、必ずしも昇進や役職が約束されるわけではありません。会社によって評価基準は違うからです。

私自身も資格を取っても役職は変わらず、宅建手当(月1万円)と歩合給増加にとどまりました。収入は増えましたが「役職が欲しい」と考える人には物足りないかもしれません。

ただし「資格を持っていないと昇進できない」という会社もあるので、そこは事前に確認するのが安心です。

④不動産業界以外では活かしにくい

宅建は不動産業界に特化した資格です。そのため、IT業界やメーカーなど全く別の業種ではほとんど評価されません。

もちろん「国家資格保持者」という肩書き自体はプラスに働きますが、転職で即戦力を求められる場面では限定的です。

将来的に不動産業界以外も視野に入れている人は、宅建一本に頼るのではなく、別のスキルや資格も検討するのが賢い戦略です。

宅建合格までの勉強ロードマップ

宅建合格までの勉強ロードマップを解説します。

実際にどうやって勉強して合格したんですか?僕、計画を立てるのが苦手で…。

最初は計画倒れで1回目は不合格だったんだけ2回目は工夫して勉強法を変えたら合格できた。ロードマップを知っておくと効率よく進められるよ。

①筆者の体験談(2回目受験で合格)

私は2021年に初めて宅建試験を受験しましたが、結果は23点で不合格でした。原因は勉強不足と計画性のなさでした。

翌年2022年、2回目の受験でようやく合格できました。本格的に勉強を始めたのは9月からで、約2か月間の追い込みでした。

4月からテキストを買って勉強はしていたものの、仕事の忙しさを理由に中断してしまい、夏まではほとんど手をつけられませんでした。

8月の模試では23点と散々な結果でしたが、そこから過去問演習を中心に毎日数時間勉強を積み重ね、最終的に合格ラインを突破できました。

②使用した教材と勉強法

私が使った教材は以下の通りです。

| 教材 | 使用感 |

|---|---|

| 市販テキスト | 基本知識のインプット。繰り返し読んで理解を固めた。 |

| 過去問集 | 最重要。直近10年分を3周以上繰り返し解いた。 |

| 模試 | 自分の実力を把握。苦手分野を洗い出すのに役立った。 |

| YouTube(ゆーき大学) | スキマ時間の学習に最適。動画で理解が深まった。 |

| 大栄(通学スクール) | 実際に通ったのは4回だけ。もったいなかったかも。 |

特に過去問演習が最も効果的でした。「宅建試験は過去問で決まる」と言っても過言ではないくらいです。

③働きながら勉強を続けるコツ

働きながらの勉強は本当に大変です。私も営業の仕事が忙しく、毎日まとまった時間を取るのは無理でした。

工夫したのは「スキマ時間の活用」です。通勤電車の中や昼休みにYouTubeで学習したり、寝る前に過去問を数問だけ解いたり。積み重ねで知識が定着しました。

また「宅建の学校に申し込んでいる」と周囲に宣言することで、自分を追い込む効果もありました。職場の上司にも「試験頑張ってます」と伝えて応援してもらえたのも支えになりました。

④模試や過去問の活用方法

模試は本番を想定した練習に最適です。私は8月に受けた模試で23点しか取れずショックを受けましたが、その経験が追い込みのきっかけになりました。

過去問は最低3周以上解きました。特に宅建業法は出題パターンが似ているため、解き慣れると得点源になります。

模試で失敗することも経験の一部。そこで見つけた弱点を重点的に潰すことで、試験本番で力を発揮できます。

宅建取得後に広がるキャリアと転職戦略

宅建取得後に広がるキャリアと転職戦略について解説します。

宅建を取ったら、やっぱり転職とかキャリアに有利になるんですか?年収も上がるんでしょうか…。

そうだね。宅建は不動産業界では評価が高いし、転職市場でも有利に働くよ。実際のデータと僕の経験をあわせて紹介するね。

①宅建士の平均年収データ

宅建士の平均年収はおおよそ350〜450万円前後とされています。

求人サイトIndeedのデータによると、日本における宅建士の平均年収は約400万円(サンプル数1,200件、自報告ベース、最終確認日:2025年9月)です(出典:Indeed – 宅建士の給与)。

ただしこの数値は求人ベースの参考値であり、公的統計とは異なる可能性があります。地域や企業規模によって大きな差がある点には注意が必要です。

②宅建手当と待遇のリアル

宅建を持つことで受け取れる「宅建手当」は月2〜3万円が相場です。好条件の会社では月5万円を超えるケースもあります(出典:アガルート – 宅建士手当まとめ、最終確認日:2025年9月)。

私の場合は月1万円と少なめでしたが、契約を自分で回せるようになったことで歩合給が1.4倍になり、結果的に収入は大幅アップしました。

このように「手当」だけでなく、契約効率や成果報酬の増加が大きなメリットになります。

③不動産業界への転職ルート

宅建を取得すると、不動産売買仲介・賃貸仲介・不動産管理など多くの職種に応募できるようになります。

特に「宅建士必須」の求人は営業職だけでなく、管理や企画部門でも見られるため、キャリアの幅は確実に広がります。

未経験者でも「宅建取得予定」と伝えるだけで採用率が上がるケースは多いです。私自身、面接で「宅建試験を受けます」と宣言したことが採用の決め手になりました。

④おすすめ転職サイトと活用法

宅建取得後に転職を考えるなら、転職サイトや転職エージェントを活用するのがおすすめです。

例えば大手総合型エージェントでは不動産業界の求人が豊富に集まりますし、不動産特化型エージェントでは「宅建必須」の高待遇求人に出会いやすいです。

登録は無料なので「情報収集のために登録する」くらいの気持ちで始めても損はありません。

私の経験上、転職サイトを見ておくだけでも「宅建を持っているとこんな求人に応募できるのか」と具体的にイメージできるのでモチベーションが上がりますよ。

まとめ|宅建とは不動産業界の必須国家資格

| この記事で解説した宅建の基礎 |

|---|

| ①宅建の正式名称と役割 |

| ②国家資格としての位置づけ |

| ③不動産業界での必須性 |

| ④受験資格と誰でも挑戦できる理由 |

宅建とは、不動産業界で契約を行ううえで欠かせない国家資格です。

難易度は決して低くありませんが、正しい勉強法を実践すれば未経験者でも十分に合格可能です。

また資格取得後は年収アップやキャリアの幅が広がり、転職市場でも高く評価されます。

一方で勉強時間の確保や独学の大変さ、業界外では活かしにくいといった注意点もあります。

メリットとデメリットを理解したうえで、自分のキャリアにどう活かすかを考えるのが大切です。

出典:国土交通省 宅地建物取引士試験実施状況(最終確認日:2025年9月)

出典:Indeed – 宅建士の給与(最終確認日:2025年9月)

出典:アガルート – 宅建士手当まとめ(最終確認日:2025年9月)

コメント